еще одна... простенькая...

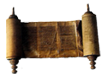

Галлиен. Антиохия (Писидия). 253-268 гг., 22*22 мм., 5,21 г.

Ав.: IMP CAES P LIC GALLIO (!) PF [AV]G

«Император Цезарь Публий Лициний Галлиен Благочестивый Счастливый Август»

драпированный бюст императора в кирасе и лучевой короне вправо, в слове GALLIO буквы LL - оборотные

Рев.: [ANT]IO-HCI (!) CL / [SR]

Колония Антиохия. (По повелению) Римского сената

вексиллум с орлом сверху - между двумя военными штандартами, под обрезом - SR

BMC – нет, Sear – нет, SNG Cop.- нет, SNG Aul. – нет, SNG France 3 - 1333 (вар.)

Вообще городов с названием Антиохи́я в древности было 16. И все они были основаны диадохом Александра Македонского Селевком, которому в результате войн за наследство Александра досталась большая часть его империи. В своем царстве Селевк построил 75 городов, 16 из которых назвал Антиохиями – в честь своего отца. Из этих Антиохий самыми известными были две: Антиохия-на-Оронте (она же Антиохия Великая) в древней Сирии, которая была сначала столицей государства Селевкидов, а затем и римской провинции Сирия. Антиохия-на-Оронте была третьим по численности населения городом империи после Рима и Александрии. Вторая Антиохия – Писидийская, в которой и отчеканена эта монета императора Галлиена. Эта Антиохия была построена на реке Антий (Анфий) в районе, где соприкасались территории нескольких малоазийских исторических областей – Писидии, Фригии, Галатии, Киликии, Памфилии и Ликаонии.

Административные границы провинций при римлянах периодически перекраивались, и то и дело то одна, то другая область меняла свою подчиненность. Так А.Ранович в своей книге «Восточные провинции Римской империи в I-III веках» упоминает некоего легата императора Августа, который был пропретором провинции, в которую входила почти половина Малой Азии - Provinciae Galatiae Pisidiae Phrygiae Lycaoniae Isauriae Ponti Galatici Ponti Polemoniaci Armeniae. А во времена апостола Павла наша Антиохия именовалась Галатийской, потому что в тот период принадлежала к провинции Галатия. При Веспасиане произошла еще одно административное переподчинение и Писидия была присоединена к провинции Ликия и Памфилия. В интересующую нас эпоху – в III веке (правда, в самом его конце) - была образована самостоятельная провинция Писидия, и Антиохия стала ее столицей. Местность здесь гористая, сама Антиохия была построена на высоте около 1200 м. Климат жаркий, потому что горы Тавра мешают проникновению морской влаги. Поэтому леса в этих краях мало. Зато здесь часто проходят сильные ливни, вода из них кормит плато. Благодаря обильным дождям, в Писидии выращивали различные сельскохозяйственные культуры. Продуктами страны были соль, гумми из ароматического дерева стиракса, благовонный корень ириса, амбладское вино, употреблявшееся как медицинское средство, и маслины. Жители Писидии поклонялись богу плодородия Мену, который изображался в образе воина с бычьей головой и во фригийском колпаке. Они были родственны киликийцам и, подобно последним, занимались пиратством и грабежом. А, поскольку места здесь труднодоступные, то наведение «конституционного порядка» в этих местах заняло у римлян немало времени и сил.

При этом сама Антиохия была удачно расположена – на стратегически важной via Sebaste (дороге Августа), которая начиналась на западной оконечности Малой Азии – в Пергаме, и через Смирну, Эфес, Лаодикею, Апамею, Антиохию шла к Киликийским воротам (греч. Κιλίκιες πύλες) – горному проходу в горах Тавра, разделяющему Киликию и Каппадокию, откуда открывался путь в Сирию.

В 25 г. до н.э. по приказу Августа в Антиохии была основана римская колония Colonia Caeserea Antiochia, здесь поселили ветеранов из Галлии. Это дало толчок развитию города – были построены бани, водопровод, храмы, улицы с колоннами. А, поскольку, via Sebaste была оживленным торговым путем, соединяющим запад и восток, через Антиохию шло движение денег и товаров. Позднее город получил и италийское право (ius italicum), которое предполагало возможность самоуправления и освобождение от подушной и поземельной подати, которой подлежали остальные провинциальные города.

Судя по всему, в Антиохии жило немало иудеев. В городе была синагога, где во время своего первого миссионерского путешествия (во второй половине 40 гг.) проповедовал апостол Павел и был изгнан из города: «…В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. /…/ Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов» (Деяния, 13:44-50). На обратном пути апостол снова побывал в Антиохии (Деяния, 14:21). Возможно, что Павел посещал Антиохию и во время других своих путешествий (Деяния, 15:41, 16:1-6). Но факт остается фактом – возникшая здесь в результате проповедей Павла христианская община стала одной из крупнейших в Малой Азии, а в эпизоде, где Павел и Варнава говорят: «раз вы – евреи - отвергаете слово Божье, значит мы будем обращаться к язычникам», - содержится переломный момент в истории христианства. За счет того, что Павел понес проповеди за пределы общин иудеев-соплеменников и начал обращать в свою веру не-евреев, маленькая чисто иудейская группа учеников распятого бродячего пророка Иисуса со временем превратилась в наднациональную религию…

Нас же в первую очередь интересует, что происходило здесь во времена, когда была отчеканена эта монета – в 50-60 гг. III века, во время правления императора Галлиена. Нужно признать, что хроник, освещающих этот период, сохранилось крайне мало, но и в них эти края практически не упоминаются. Поэтому чтобы представить себе, какие события МОГЛИ здесь происходить, нужно вспомнить об основных потрясениях эпохи Валериана и Галлиена.

1. Готы. Эта беда писидийские земли миновала. Морским набегам готов в 50-60-е гг. III века подверглись исключительно прибрежные города и их окрестности, расположенные на восточном и южном берегах Понта Эвксинского, а также на западном побережье Малой Азии. Правда, около 264—265 гг. готы проникли и во внутренние районы Малой Азии. Но в биографии Галлиена (SHA) сообщается, что они разорили Каппадокию, захватив тамошние города, а затем ушли на запад в Вифинию…

2. Война с персами. Молодое агрессивное государство Сасанидов, возникшее в Персии на месте Парфянского царства, начала давление на восточные границы империи в 30-е годы III века. Но Александру Северу тогда удалось отбросить персов назад. Военные действия на Востоке возобновились в начале 50-х, при императоре Валериане, - отце и соправителе Галлиена. Свой первый «сирийский поход» персидский царь Шапур I предпринял в 252-253 годах. Его подробности плохо известны. Как сообщается, Шапур захватил 37 городов и территорий, в том числе месопотамский Нисибис и сирийскую Антиохию – третий по значению город империи, после чего удача отвернулась от персов и они, прекратив войну, ушли назад. Второй «сирийский поход» Шапур предпринял в 256 году - была захвачена Армения, персы вторглись в Сирию и разрушили важный торговый центр Дура-Европос, который так больше и не был никогда восстановлен. Тогда же снова была захвачена Антиохия, однако, войска Валериана ее вскоре отбили. Видимо, первоначально в этой войне у римлян были успехи, о чем свидетельствуют монеты Валериана, датированные 257 годом, с титулом Parthicus. Но примерно в 260 году Шапур двинул свои войска в Месопотамию, осадив Карры и Эдессу. Собранная со всей Римской империи 70-тысячная армия во главе с императором была под Эдессой разбита. Шапур пригласил Валериана на переговоры на нейтральной территории и захватил его в плен (на основании александрийских монет и египетских папирусов это событие относят к промежутку между 29 августа и 29 сентября), где тот и сгинул. После пленения Валериана войска были деморализованы, среди населения царила паника – римский император впервые за историю Вечного города попал в плен к внешнему врагу!

Развивая успех, персы продолжили наступление и попытались снова взять Антиохию, захватить Тарс Киликийский и города Месопотамии. Кесарию в Каппадокии, несмотря на доблесть защитников, им удалось взять только благодаря предательству. На этой карте мы видим основные направления ударов персов (красные стрелки). То есть основной удар в малоазийских владениях Рима был нацелен на Тарс. Галатия, Писидия, Ликия и Памфилия остались в стороне от этих военных действий, хотя в той или иной степени все они оказались в прифронтовой полосе. А это - беженцы, паника среди населения, дефицит продуктов, резкий скачок цен и т.д.

3. Узурпаторы. Судя по всему, Писидия оказалась в числе областей Малой Азии, признавших узурпазию военачальников Макриана и Каллиста (в лице сыновей первого – Макриана-младшего и Квиета), когда те сумели после пленения императора Валериана собрать в кулак остатки римской армии, организовать оборону, разбить персов на киликийском побережье и перейти в контрнаступление. После таких успехов Макриан и Каллист логично рассудили, что уж если им волею судьбы пришлось стать спасителями империи, взять на себя ответственность за восточные провинции державы, то им должна принадлежать и вся полнота власти. Причем, не только на Востоке, но и вообще в государстве. В итоге, оставив Квиета и Каллиста в Сирии, оба Макриана в 261 году двинулись на завоевание Рима, но где-то на окраинах Фракии, их разбил и предал смерти Домициан - подчиненный Авреола, военачальника Галлиена…

Помимо Макриана-Каллиста была на Востоке еще одна узурпация, которая (пардон за тавтологию) была не совсем узурпация. Или, по крайней мере, формально начиналась не как попытка свержения власти императора. Этим государем, фактически подчинившем себе под эгидой Галлиена весь римский Восток, был Оденат - наследственный правитель сирийской Пальмиры. Его император призвал на помощь и назначил то ли «корректором (наместником) Востока», или даже своим соправителем и августом (тут источники говорят по-разному) с полной свободой действий. Деваться Галлиену было некуда – свои восточные провинции Рим фактически не контролировал. Оденат сделал практически невозможное – навел на Востоке порядок. Он несколько раз разгромил непобедимого Шапура и едва не взял персидскую столицу. В качестве военной добычи ему достался гарем персидского царя, который тот бросил во время бегства. Он сумел разбить войска самозванного императора Квиета – Квиет и Каллист были убиты. В итоге Оденат объединил под своей властью огромную территорию - Сирию, Месопотамию, значительную часть Малой Азии, Финикию и северную Аравию. На этой карте желтым цветом обозначены максимальные границы влияния Пальмирского царства в Малой Азии. Как мы видим, область Писидии (в том числе - Антиохия) находились в зоне влияния Пальмиры. Нужно признать, что в отношении Галлиена Оденат вел себя вполне почтительно – попавшие под его власть римские города продолжали чеканить монеты с профилем императора.

Около 266 года пальмирский царь погиб в результате заговора своего племянника, и во главе государства встала жена Одената Зенобия в качестве регентши их малолетнего сына Вабаллата. Под ее управлением Пальмира расширила свою власть до Боспора и Египта. В течение нескольких лет все попытки Рима ликвидировать независимость Пальмиры были тщетными. Только второму преемнику Галлиена Аврелиану после нескольких сражений удалось подчинить ее и вернуть себе власть над восточными провинциями…

Что касается этой конкретной монетки, то лично меня в ней больше всего позабавили экзерсисы резчиков штемпелей на местном монетном дворе:

написание имени императора в форме GALLIO с двумя оборотными L и ошибка в слове Антиохия - ANTIO-HCI вместо ANTIO-CHI…